「おいしさはどこで感じる?」 子どもたちと一緒にヒミツを解き明かしてみた!

子どもの主体性を重視する体験型プログラム、「予防ラボTANOSHI」。この夏「おいしさのヒミツを解き明かせ!」というテーマを掲げ、特別授業を開催しました。子どもたちは五感をめいっぱい活用して学び、「自分の口をどう守るか」を考え始めるように。遊びのような学びから生まれる気づきが、口腔ケアへの姿勢を変えていったのです。そんなワクワクに満ちたTANOSHIの活動をご紹介します。

「おいしい!」をめぐる冒険の始まり

授業はTANOSHIのプロジェクトリーダー、おしずのこんな問いかけからスタートしました。

みんなの好きな食べ物を教えて!

わたしはアイスクリーム♪

おかあさんのつくったお弁当!

それぞれ好きな食べ物を思い浮かべて、ワクワクしている子どもたち。

“おいしい”をめぐる子どもたちの冒険が始まります。

「食べる」を深く考える

「食べる」ことは、実はいくつかの動作や感覚から成り立っています。

そこで子どもたちが最初に挑戦したのは、「食べる順番ならびかえゲーム」。

自分の大好きな食べ物を想像しながら、普段どんな順番で食べる動作を行なっているのか上記のカードを並べていきます。

この6枚がどう並ぶか、ぜひご自身でも考えてみてください。

子どもたちと考えた順番は「見る→さわる→におう→噛む→味がする→飲みこむ」でした。

「噛む前は味がしないよね?」「飲み込んだときにもおいしいって感じるんじゃない?」

何気なくしていることを、よく考えてみる。そこから新しい発見が見つかります。

この体験こそ「予防ラボTANOSHI」が大事にしている時間です。

ゲームに集中している子どもたちに、ここでおしずからこんな声が。

今度は実際に『おいしい』を感じてみよう……このお菓子で!

五感が大事!

配られたのは、おせんべい。食べて「おいしい!」と感じるタイミングを確かめていきます。

手にしたときの袋の感触、香ばしいかおり、噛んだときのパリッとした食感。おいしさをどこで感じるか、確かめながら食べるといつもと一味違うようです。

おいしいって味だけじゃないみたい

やっぱり噛んでるときがおいしいね

「おいしい!」という感覚は、五感が合わさったときに生まれると気づいた瞬間でした。

食感って楽しいね

五感の中でも「口の中の触感」といえる食感は、おいしさに深く関わります。

特に食べたときの様子を、さまざまな言い回しで表現できるところがユニークです。

おせんべいを食べたらどんな食感がする?

パリッ!カリッ!

じゃあ、グミは?

プニプニ! ブニュ!

ここでクイズ! これは、どんなどんぶりでしょう!?

じゅわ。とろっ。ぷりっ。シャキッ。

この食感が並ぶどんぶりといえば……?

ヒントはきいろ!

食感を表す言葉は、食材の数だけ広がりを見せます。さまざまな噛み応えが、毎日の食卓に「おいしい」を届けてくれているのです。

ちなみに、クイズの正解は親子丼。

ぜひ、ご家庭でもやってみてください。ごはんがもっと楽しい時間になりますよ♪

グミを食べる実験でわかる、噛むことの大切さ

ではかたい、やわらかいなどの食感は、私たちの口のどこで感じていると思いますか?

答えは、歯とあごの骨の間にある「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる組織。

聞きなれない言葉に子どもたちはもちろん、お母さん・お父さんも「?」という表情を浮かべます。

じゃあ実際に、歯根膜の働きを感じる実験をしてみよう!

そういって配られたのはグミでした。『なめる』と『噛む』ではおいしさが変わるのでしょうか。

ううん……なめるだけだとなんだか物足りないや

噛んだ方がぜったいにおいしい!

子どもたちが発見した「ムニ!」「ザク!」という食感は、実は歯根膜があるおかげです。

続く実験では、いろんなグミをやわらかいものからかたいものへ並びかえることに挑戦。

食感を感じさせる歯根膜の働きを、自分の口で実感できたようです。

ちなみに、食感を表す言葉っていくつくらいあると思う?

「10個!」「100個!」予想が飛び交う中、正解はなんと500種類以上!

思った以上にたくさんある食感の表現に、「そんなにあるの!?」と驚きの声があちこちから上がっていました。

歯根膜を守るには、歯間のケアが大事!

歯は歯ぐきに囲まれていますが、実際支えているのはあごの骨です。歯も骨も硬いもの同士。もし歯根膜がないまま硬いものを食べてしまうと、ぶつかりあって割れてしまいます。

そうならないよう、間に挟まってバネやクッションのような役割を果たしてくれているのが歯根膜。

さまざまな食感を感じさせてくれると同時に、歯をしっかり守ってくれる大事な存在です。

ただし、歯根膜には歯周病と呼ばれる天敵が!

歯間にたまったプラーク(細菌のかたまり)が原因で歯根膜が壊され、“食感”をきちんと感じられなくなってしまう病気です。

歯根膜を守るには、歯間をフロスでお掃除することが大事なんだけれども……。その前にポイントになる“歯間”を見てみよう!

子どもたちは模型を見ながら「ここかな?」と指を差し、自分の目で確かめていきます。

今回の授業では、歯間にひそむプラーク(細菌のかたまり)を実際に観察することに。

スタッフの歯間から取ったプラーク(細菌のかたまり)を顕微鏡にセットし、スクリーンに映し出すと……。

プラークを見てびっくり!

現れたのは、うごめく無数の細菌。会場からどよめきがあがります。

わっ! なんかウニョウニョしている!

きもちわる〜い!

歯間ケアをしてからもう一度フロスに付いた汚れを確認すると、細菌の数はしっかりと減っていました。

ほんとにウニョウニョが減ったね。よかった

フロスをするとちゃんとキレイになるんだ

フロスの効果をしっかりと理解したら、最後にみんなで歯間ケアに挑戦してこの日の授業はおしまいです。

子どもたちは授業を通じて、どんなことに興味を持ったのでしょうか。

噛むことでもっとおいしくなるんだね!

歯にあるセンサー『歯根膜』。はじめて知った!

後日、参加してくれた子どもが自由研究にまとめてくれたポスターを、おしずのコメントとともに紹介します。

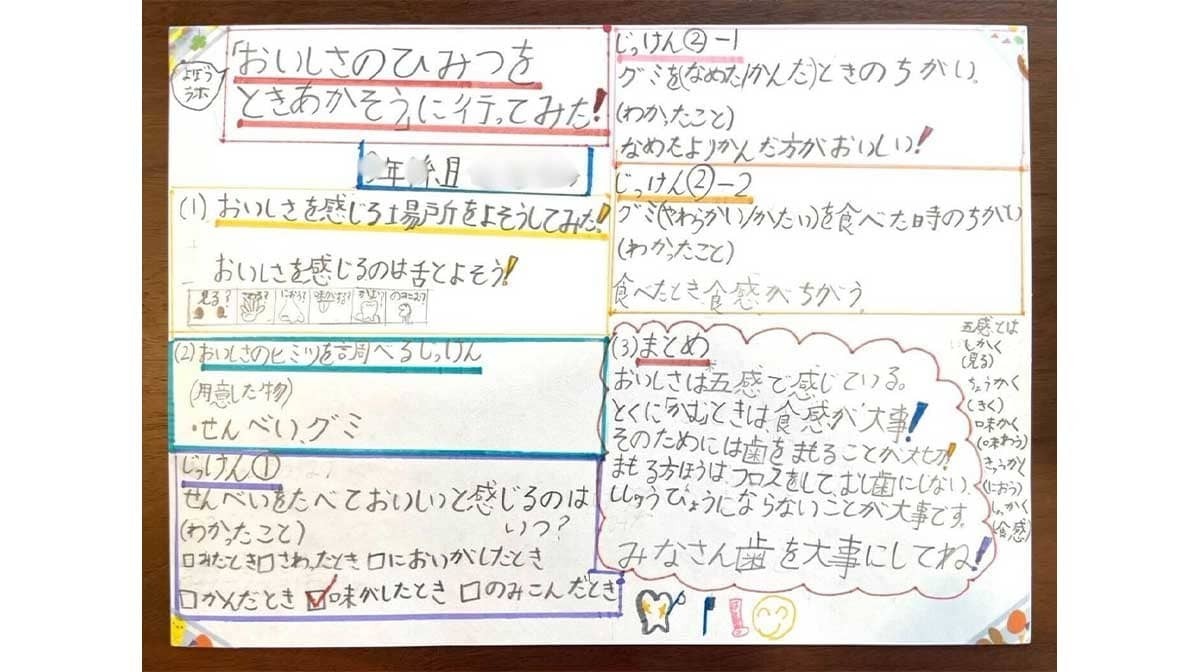

Nちゃん(9歳)の自由研究レポート

食感当てゲームでは、みんなで夢中になったよね。そのワクワクした体験を忘れずに、大人になっても食感を楽しみながらごはんの時間を大切にしてもらえたらと思います♪

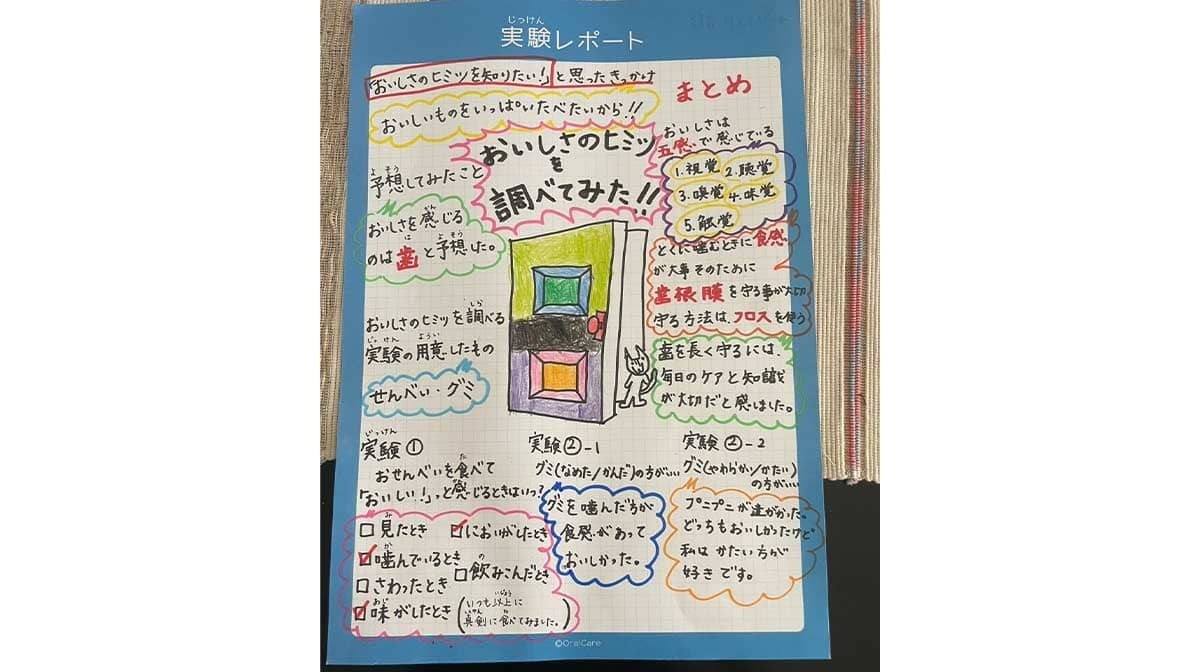

Kちゃん(5歳)とお母さんの共同レポート

実験①のところに書いてくれた、『いつも以上に真剣に食べてました』の一言が素敵でした。自分で考えてやってみたからこそ、変わったのかもしれません。これからも親子で歯を守る気持ちを育んでください!

親御さんたちに伺った「今日の体験をきっかけに、お子さんのお口のケアへの意識に変化がありましたか?」という事後アンケートには、9割の方が「あった」と回答。

「自分で考えて、やってみて、わかる」

TANOSHIが大事にしているこのプロセスを通じて子どもたち、そして親御さんに「ずっとおいしく食べるために、歯根膜を守るケアを頑張ろう!」という気持ちが芽生えた1日となりました。

健康を自分で守りたいという気持ちを一緒に育みませんか

LINEでは、子どもが「できた!」と笑顔になり、親御さんも「なるほど!」と納得できる情報をおしずが発信中です。

「おともだち追加」をして、親子で一緒に楽しく健康をつくっていきませんか?

LINEで届くのはこんな情報!

・親子で楽しめる予防のヒント

・子どもがお口を大切にしたくなる工夫

・TANOSHIの開催情報

お気軽にご登録ください!

商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。

商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。