未来の宝物をつくろう ~予防ラボTANOSHIの世界~

どんなに小さな「わかった!」も、子どもにとっては一生の宝物です。予防ラボTANOSHI(タノシー)は、子どもたちの『なんで?』がすべての始まり。首をかしげて、手を動かして、試してみることで、「自分で健康を守る力」と「未来を切り拓く力」を育んでいきます。そんなTANOSHIには、どんなワクワクが待っているんだろう? 開発・運営を手がける佐藤静子(愛称:おしず)に、その魅力を聞きました。

TANOSHIが始まる!

「ママ! 早く行くよ!」

元気な声につられて、お母さんも足早に向かう先は「予防ラボTANOSHI」のプログラム。

「TANOSHIに参加すると、子どもはどう変わるのだろう?」

ある参加者のお母さんたちが、プログラムのあとにこう話してくれました。

「目をキラキラさせながら取り組んでいたんです。親の私もつい引き込まれてしまうほどでした」

「子どもたちが自分たちの力で何かを得てくれそうだなって感じました」

こんな言葉を残してくれたお母さんもいます。

「成長したのは子どもではなく、母である私でしたね。“独り立ち”させられちゃいました」

子どもたちの小さな気づきが大人を、未来を楽しく変えていく。

実際に体験した方々の声を交えながら、TANOSHIの魅力に迫っていきます。

「口」からポジティブな社会を

――TANOSHIについていろいろと伺っていきたいと思います。まず気になったのは「ラボ」という言葉。「実験」という意味がありますが、どんな思いが込められているのでしょうか?

佐藤

「実験」って、ある疑問に対して何かを見つける、発見することですよね。子どもたちの「知りたい!」「やりたい!」を引き出したくて付けました。

歯の大切さや歯みがきの仕方をただ学ぶのではなく、子どもたちが「おもしろい」「楽しい」と感じることからやってみる。そんな思いを込めています。

――子どもの好奇心に着目しているんですね。

佐藤

大切にしているのは、「自分で健康を守る力」と「未来を切り拓いていける力」。

健康なら、いくつになっても好きなことにチャレンジできる。口のケアを通じて、人生の可能性を広げられるよって。

つながっているんです、「自分を守ること」と「未来をつくっていくこと」は。

――――健康は人生を楽しむためのパスポートと言えますよね。

佐藤

もっと言えば、「自分で自分の健康を守れる」という自信を持つことを大切にしてほしいんです。

たとえば“歯みがき”。ほとんどの人が何気なくやっています。でも毎日のこのちょっとしたことを、歯をしっかり守れる行動に変えられたら……そんな力があれば、いろんなことにもっとポジティブになれるんじゃないかなっていう思いがあって。

――小さな成功体験を重ねていくことで自己肯定感を育んでいく。そうしたすべての始まりを口のケアを通して身につけよう、ということですね。

佐藤

そう。小さいころから「自分の体に責任を持つ」意識が育っていれば、いくつになっても自分を大切にしたいと思えるし、実際に大切にできます。そして、そういう気持ちを持てた子どもは何にだってなれる可能性があるんです。

――口のケアをきっかけにポジティブな変化がどんどん生まれていきますね。

佐藤

そういう考え方をする人が増えていったら、きっとハッピーにあふれた社会になっていくし、ポジティブな未来にもつながっていくと思うんです。

それが、私がTANOSHIを通じて伝えていきたいことですね。

(株)オーラルケアが取り組む意味

――TANOSHIに込められた思いは、当社が提唱している「予防を通じて一人ひとりの明るい未来をつくる」という理念に重なる部分ですね。

佐藤

それこそが、私たち(株)オーラルケアがTANOSHIをやる意味だと思います。

健康というと、「あれを食べない」「これもしない」といった我慢のイメージがつきまといますよね。一生懸命やらなくちゃいけないって。

それってすごく辛いことだし、せっかく素敵な状態を目指すのに楽しくないと思うんです。

――明るい未来ではないですね。予防歯科を推進している私たちにとって「健康は楽しくつくれる」ものですから。

佐藤

そう。“口の健康づくり”は、それが叶うんです。あれも食べてもいいし、これもしてもいい。ポイントさえちゃんとつかめていれば歯は守れます。そもそも、口から健康を目指すこと自体が楽しいことなんですよね。

そういう口腔ケアの基本もTANOSHIでは伝えています。

「やらなきゃ」から「やりたい」へ

――TANOSHIの楽しい学びは、具体的にどんな形で行なわれるのでしょうか?

佐藤

2024年8月から実施した全6回の授業では、“噛むことの大切さ”を知ってもらうところを目指しました。

大事にしたのは、子どもたちが楽しみながら学べること。だからTANOSHIでは、「自由に想像して、実験・体験して、最後に気づきを得る」という流れを重視しています。

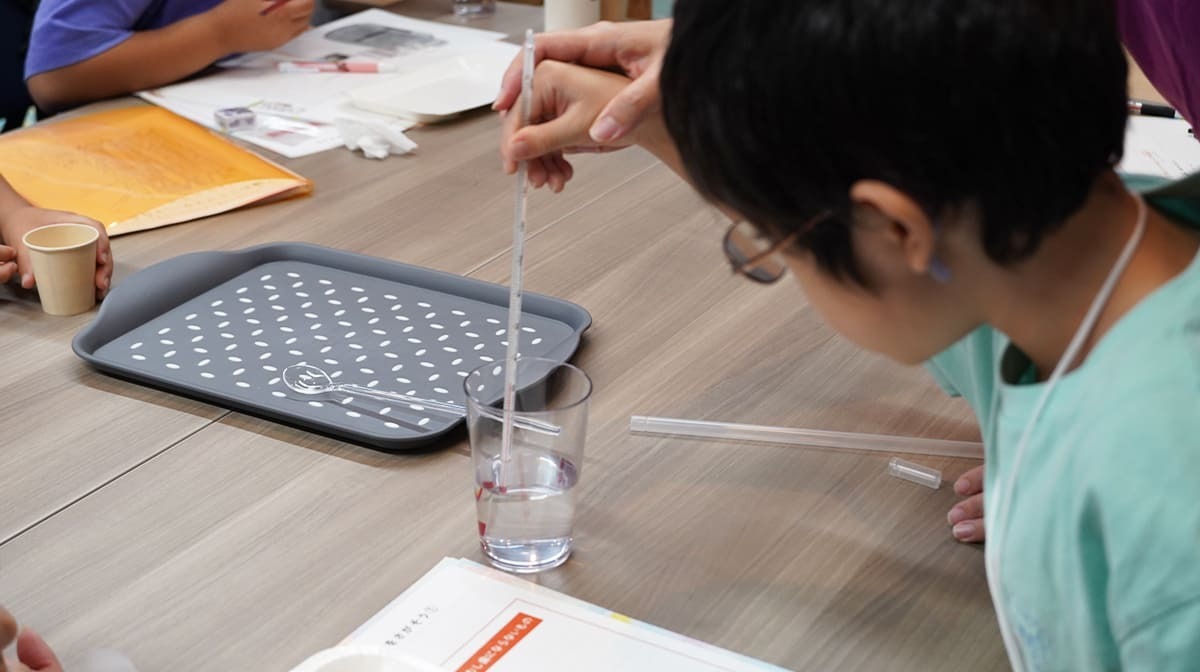

――まさにラボですね。どのような実験をしたのでしょうか。

佐藤

オレンジジュースやコーラ、野菜ジュース、麦茶などのPhを計る実験をしました。

歯が溶ける原因の一つに、歯が酸に弱いことがあげられます。これを説明ではなく感覚として、「みんなが好きなジュースを飲んだら口の中が酸性に傾くので注意しようね」って伝えることもできると思うんです。

――子どもにはちょっと手ごわそうな話ですね。

佐藤

だから、こんな問いかけで始めます。

「どういうものが歯を溶かすと思う?」

そのうえで身近な飲み物を調査する実験をすると、「飲みたいな」という気持ちが、「むし歯にならないように飲むにはどうすればいいんだろう」という気持ちに変化するんです。

――体験することで新しい考え方が生まれていますね。

佐藤

そう、そこ! 子どもたちから出てくる“気づき”を大切にしたかったんです。

――子どもの成長が感じられる具体的なエピソードはありますか?

佐藤

「大人よりもずっと柔軟だなぁ」「自分でこんなに考えられるんだなぁ」って感じた瞬間がありました。

「噛むこと」のプログラムの最終日に「噛むこと新聞」という取り組みをしてもらったんですね。「知ったことを自分でまとめてみよう」というテーマで。

――どんなことが書かれていましたか。

佐藤

「かわいくなるために」「足が速くなるために」「やせるために」――噛む。

クスッと笑えるんだけれども、本質を突いているんですよね。“予防”を楽しんでいるのは、まぎれもなく子どもたちなんです。

推しの歯

――現在、「予防マスタープログラム 歯磨きシリーズ(全4回)」が始まっています。こちらについても教えていただけますか。(2025年4月記事公開時点)

佐藤

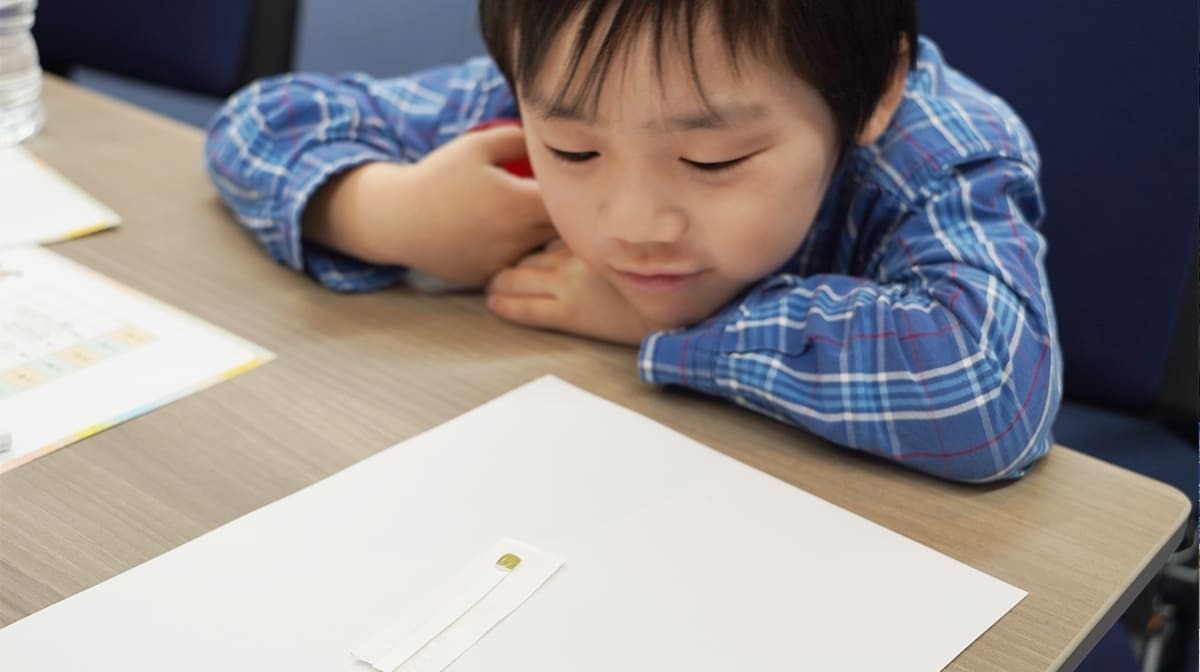

まずは自分の歯に注目してもらい、「大切にしたい」という気持ちをつくります。

その一つとして、たとえば自分の『推しの歯』をスケッチしてもらったんです。

――推し!? 考えたこともなかったけれど、そう言われるとちょっとやってみたいかも。

佐藤

ぜひ(笑)。鏡を見ながら描いているところを想像してみてください。いろんな角度からこれまでとは違う歯の見方をして、新しい発見につながりますよね。自然と自分の歯に愛着を持てるようになるんです。

――参加者のご家族から「知識を押しつけられるのではなく、楽しんでいるうちに自然と歯に興味を持つようになっていたのがよかった」というお声がありました。「歯のスケッチ」は、その好例ですね。

佐藤

こちらも意図的に色々なことをしていますが、子どもたちにとっては楽しく受けているっていう感じがよかったんだと思います。

――実際、子どもたちは夢中になっているように見えました。

佐藤

大事なのは“考えて気づく”こと。自分たちで全部やってもらうのも、そのためです。私もファシリテーターみたいな感じで、「こういうことがあるらしいんだけど、みんなはどう思う?」みたいな。

――プログラムの内容を見ると、小学生には難しそうに感じる部分もありましたが……。

佐藤

子どもたちはしっかりと自分で答えを見つけていましたよ。スライドや白板ではなく、自分たちの頭や身体の中にある答えを。

たとえばミュータンス菌について知ってもらうことよりも、「この菌はみんなのお口の中で何をするの?」という質問をして、自分で想像し考えてもらいたいんです。

答えは一つではない、その子自身が見つけるものだから。

――まさに子どもたちの中にある好奇心や探求心を引き出すようにしているんですね。

佐藤

楽しいから続ける、続けるから身につく。それって応用が効きます。

予防も同じで、「やらなきゃ」ではなく「やりたい」と思えるようにすることが大事。TANOSHIのプログラムは、まさにその考え方を形にしたものなんです。

ワークショップから生まれた家族の変化

――ある参加者のお母さんが後日、こんなうれしい報告をしてくれたそうですね。「何も言ってないのに、自分から歯ブラシを持ってくるようになって、『みんなで磨くよ!』なんて言うようにもなったんですよ。正直びっくりしました」

子どもの自発性を感じます。佐藤さんはどう受け止めましたか?

佐藤

大人って子どものやることに、ついつい手や口を出してしまうんですよね。

でも、大事なのはきっかけを与えて委ねてあげることだったり、子どもの力を信じてあげることだったりするんです。

――TANOSHIのプログラムを立ち上げるまでは、“お母さん”にアプローチをしていたそうですね。

佐藤

「親に伝えれば、子どもも変わるだろう」と考えていたんです。

たとえばフロスの重要性を伝えるときに、まずは親にしっかりとフロスについて覚えてもらって、それを子どもに伝えてもらおうと。

――親を起点に。

佐藤

そう。ただそれだと、親が知れば知るほど頑張りすぎちゃうんです。

“やらせなきゃ”というプレッシャーが強くなって、逆に親にも子どもにも負担が大きいなって。これでは子ども自身の「やりたい!」を引き出せないと思いました。

――なるほど。だからこそ、TANOSHIは子どもが起点になっているんですね。起点を変えてみて、どんなことを感じましたか?

佐藤

「やりたい!」に勝るものはないってことを、子どもたちが教えてくれました。その気持ちを持った子どもたちには、きっとどんなことでも伝わる。そこに気づかせてもらえたのは、とても大きかったです。

――子どもの主体性を引き出すことを大事にする意味があらためてわかりました。

佐藤

その流れから発展して、現在のTANOSHIの形になりました。とにかく子どもが楽しめるような仕掛けをたくさん作ってみたんです。そうしたら、ある参加者の子がめちゃめちゃ変わって。

――どう変わったんですか。

佐藤

「噛むとどんないいことがあるかな?」という内容のワークショップだったのですが、参加した子のひとりが、ワークショップで知ったことをご家庭で発信することにすごい喜びを感じるようになったらしくて。

「ガムを噛もうよ!」ってお家で言うと、家族がみんな一緒になって噛んでくれる。

そうすると、その子もうれしくなるからもっと知りたくなる。「知って伝える」ということが、どんどん楽しくなっていったみたいです。

――ワークショップで使用したテキストをファイリングするほどだったそうですね。

佐藤

そうそう。それでね、その話を聞いて「なんかこれ、おもしろいじゃん!」って感じたんですよ。子どもが発信して、家族が変わっていくその「流れ」が。

自分が知った“いいこと”を家族に伝えると、大人も変わっていく。子どもに直接アプローチすることでいい影響があることを確信できましたね。TANOSHIのミッションは、いろんなことをポジティブにしたり幸せにする流れを、子どもたちから発信していくことでもあるんです。

TANOSHIが目指す世界

――これまでの取り組みを通じて感じている手ごたえを聞かせてください。

佐藤

家族で取り組むことの大切さを実感する場面がいくつもありました。

たとえば「今日は家族4人で楽しく学びました」と声をかけてくださったお母さんがいます。その日は、お母さんとお父さんだけでなくおばあちゃんも参加してくださって。子どもと一緒に何かを体験する時間を大事にしたいと思ってくれたことが、すごくうれしかったんです。

――過去に参加したプログラムのことをおばあさまに伝えてくれていたのかもしれませんね。

佐藤

そうそう、ご家族で楽しく取り組んでくれている様子が目に浮かびますよね。「口腔ケアが家族の中で重要なコミュニケーションになってるじゃん!」って。

――子どもたちと接するうえで、佐藤さんが特に重要だと考えていることを教えていただけますか?

佐藤

ひとことで言うと「愛着を持ってもらうこと」かな。自分と向き合う気持ちというか。

身体をなんとなく大切にしないで生きていくのか、それともきちんと向き合って大切にしながら生きていくのか。それって生きていくうえで、すごく重要なことですよね。子どもであれば、なおさらに。

――親なら誰しも「子どもに身体も心も大事にしてほしい」と願っているはずです。

佐藤

もちろんです。でも、「大事だよ、大事だよ」って言っても、たぶん伝わらない。もしかしたら言われたその子たちも、親になったときに同じように「大事だよ」としか言えないかもしれません。

だからこそ、自分を大切にする気持ちをどうつくるかが重要だと思うんですよね。

――その気持ちをTANOSHIは大切に育んでいくんですね。

それでは最後に、この記事を読んでくださってTANOSHIへの参加を検討されている方々にメッセージをお願いできますか。

佐藤

食べること、笑うこと、運動すること、夢を語ること……。“歯と口の健康”は、そのすべてにつながっています。

子どもたちが自分の人生へと羽ばたいていくために大事な、「自分の健康を守る力」と「未来を切り拓ける力」。この2つの力を予防ラボTANOSHIで一緒につくり上げていきましょう!

商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。

商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。